タイトルの通り、ワインの名称に出てくる 「Côte」 と 「Coteaux」 は非常に紛らわしい言葉です。 両者ともに丘陵地や斜面を表す言葉ですが、「Côte」は 「コート」 、「Coteaux」は 「コトー」 と表記されることが多いようです。 「Côte」 を含んだワイン名の例としては次のようなものがあります: ・Côtes du Rhône (コート・デュ・ローヌ) ・Côtes de Provence (コート・ド・プロヴァンス) 一方で、 「Coteaux」 を含んだワイン名の例としては次のようなものがあります: ・Coteaux Champenois (コトー・シャンプノワ) ・Coteaux Bourguignons (コトー・ブルギニヨン) この2つの言葉の違いを調べてみましたが、どうやら 「Côte」 の方が狭い、特定の丘陵地・斜面を表し、 「Coteaux」 は比較的広い地域を表し、複数の丘陵地・斜面を表すことが多いようです。 例えば、 「Côtes du Rhône 」 はローヌ川沿いにある斜面という特定の地域のブドウ畑から造られたワインを示しています。一方で、 「Coteaux Champenois」 は、シャンパーニュ地方にある広範囲の数々の丘陵地から造られたワインを指しているようです。 詳しいことはそこまでよくわかりませんが、 ・「Côte」 → 狭い、特定のエリア ・「Coteaux」 → 広い、包括的なエリア のような使われ方のようです。 ちなみに、プロヴァンス地方のロゼワインのAOCでは、広さにそんなに違いがないにも関わらず「Côte」と「Coteaux」 の名が付くAOCが入り混じっています。 「Côte」と「Coteaux」 のどちらが含まれるのかは、必ずしも広さだけでは決まらないようです。 <了>

WSETレベル3では、5種類の発泡性ワイン(スパークリングワイン)の製造方法を学習します。

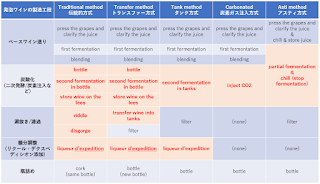

テキストにも製造方法のチャートは載っていたのですが、やや分かりにくかったために、私は独自のチャートを作成しました。

発泡性ワインの一般的な製造工程を、「ベースワイン造り」→「炭酸化」→「澱抜き/濾過」→「糖分調整」→「瓶詰」と定義して、各タイプの発泡性ワインの製造工程を当てはめてみると、何となく違いが見えてきます。

まず、大きく違うのが「アスティ方式」。これは「ベースワイン造り」と「炭酸化」が同一行程で行われているのがわかります。つまり、一度の発酵で、アルコール発酵と炭酸化を行っていることになります。さらに、この発酵は通常、糖分を使い切る前にワインを冷やすことで停止させられます。そのため残糖のある甘いワインが出来上がります。

次に、「タンク方式」と「炭酸ガス注入方式」。この2つの方式は、「炭酸化」の部分のみに大きな特徴をもっていることがわかります。前者はタンク内で「二次発酵」、後者はタンク内で「二酸化炭素の注入」が行われることで「炭酸化」が行われています。「タンク方式」では二次発酵が行われるため糖分調整が行われる一方で、「炭酸ガス注入方式」では、二次発酵による澱の生成がないために瓶詰め前の濾過は行われていません。

最後に、「伝統的方式」と「トランスファー方式」。この2つの方式は、「炭酸化」~「糖分調整」の部分に大きな特徴を持つ製造方法です。両者ともに「瓶内二次発酵」として「炭酸化」を行う部分が、他の3つの製造方法と異なることがわかります。この2つの違いは、唯一「澱抜き/濾過」部分にあり、前者は「動瓶(riddling)」と「澱抜き(disgorgement)」、後者は「ワインをタンクに移し替え」て「濾過」を行っています。

ちなみにトランスファー方式で造られたワインには瓶内発酵を意味する「bottle-fermentation」と記載されることが多いそうです。こう書かれていると、よりコストがかかる伝統的方式で造られていると勘違いしてしまいそうです。一種のマーケティングギミックかもしれません。伝統的方式で造られたワインは「traditional method」や「méthode traditionelle」との記載が多いようです。しかし、一方で、品質に関して言うと必ずしもコスト高の「伝統的方式」が「トランスファー方式」よりも優れているわけではないようです。むしろ一度に大量のワインに対して、糖分調整(リクール・デクスペディシオンの添加)と瓶詰めが行えるトランスファー方式の方が、品質とスタイルの一貫性を保つのが容易なのだとか。

「トランスファー方式」と「タンク方式」は両者ともにタンクを使うところが似ているので、私は両者を混同してしまうことが多かったのですが、このチャートでまとめてみるとタンクを使うタイミングが前者は「炭素化」、後者は「濾過」であることが明確で、頭を整理することができました。

その他のWSET L3の重要ポイントはこちら→「記事:WSET Level3 記述式問題で重要に思えたところ」

テキストにも製造方法のチャートは載っていたのですが、やや分かりにくかったために、私は独自のチャートを作成しました。

発泡性ワインの一般的な製造工程を、「ベースワイン造り」→「炭酸化」→「澱抜き/濾過」→「糖分調整」→「瓶詰」と定義して、各タイプの発泡性ワインの製造工程を当てはめてみると、何となく違いが見えてきます。

まず、大きく違うのが「アスティ方式」。これは「ベースワイン造り」と「炭酸化」が同一行程で行われているのがわかります。つまり、一度の発酵で、アルコール発酵と炭酸化を行っていることになります。さらに、この発酵は通常、糖分を使い切る前にワインを冷やすことで停止させられます。そのため残糖のある甘いワインが出来上がります。

次に、「タンク方式」と「炭酸ガス注入方式」。この2つの方式は、「炭酸化」の部分のみに大きな特徴をもっていることがわかります。前者はタンク内で「二次発酵」、後者はタンク内で「二酸化炭素の注入」が行われることで「炭酸化」が行われています。「タンク方式」では二次発酵が行われるため糖分調整が行われる一方で、「炭酸ガス注入方式」では、二次発酵による澱の生成がないために瓶詰め前の濾過は行われていません。

最後に、「伝統的方式」と「トランスファー方式」。この2つの方式は、「炭酸化」~「糖分調整」の部分に大きな特徴を持つ製造方法です。両者ともに「瓶内二次発酵」として「炭酸化」を行う部分が、他の3つの製造方法と異なることがわかります。この2つの違いは、唯一「澱抜き/濾過」部分にあり、前者は「動瓶(riddling)」と「澱抜き(disgorgement)」、後者は「ワインをタンクに移し替え」て「濾過」を行っています。

ちなみにトランスファー方式で造られたワインには瓶内発酵を意味する「bottle-fermentation」と記載されることが多いそうです。こう書かれていると、よりコストがかかる伝統的方式で造られていると勘違いしてしまいそうです。一種のマーケティングギミックかもしれません。伝統的方式で造られたワインは「traditional method」や「méthode traditionelle」との記載が多いようです。しかし、一方で、品質に関して言うと必ずしもコスト高の「伝統的方式」が「トランスファー方式」よりも優れているわけではないようです。むしろ一度に大量のワインに対して、糖分調整(リクール・デクスペディシオンの添加)と瓶詰めが行えるトランスファー方式の方が、品質とスタイルの一貫性を保つのが容易なのだとか。

「トランスファー方式」と「タンク方式」は両者ともにタンクを使うところが似ているので、私は両者を混同してしまうことが多かったのですが、このチャートでまとめてみるとタンクを使うタイミングが前者は「炭素化」、後者は「濾過」であることが明確で、頭を整理することができました。

その他のWSET L3の重要ポイントはこちら→「記事:WSET Level3 記述式問題で重要に思えたところ」