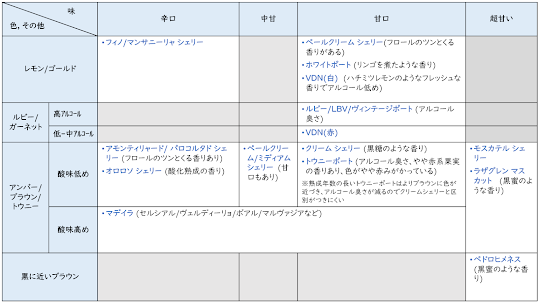

最近、さまざまな酒精強化ワインを飲む機会に恵まれたため、私的な酒精強化ワインの見分け方を表にまとめてみました。

対象とした酒精強化ワインは次の通りです:

- シェリー

- ポート

- マデイラ

- VDN

- ラザグレン マスカット

まだまだ酒精強化ワインは飲み始めなので間違っているところもあるかもしれませんので、気が付くたびに修正をしていきたいと思います。

【レモン色 x 辛口】のタイプ

・フィノ/マンサニーリャ(シェリー)

レモン色で辛口の酒精強化ワインと言えば、ほぼ「フィノ」か「マンサニーリャ」シェリーで決まりだと思います。

さらに、フロール(産膜酵母)由来のアセトアルデヒドのツンとした香りや、ナッツ系の香りが感じられたらまず間違いないなしです。

「フィノ」と「マンサニーリャ」は気候の違いによりフロールの形成に違いがあり、香りにも若干の違いが出るようなのですが、この香りをかぎ分けるのは相当至難の業だと思います。試験などでも問われることはまずないようなので、私はかぎ分けることはほぼあきらめています。

【レモン色~黄金色 x 辛口】のタイプ

・ペールクリーム(シェリー)

・VDN(白)

・ホワイトポート

【ルビー~ガーネット x 甘口】のタイプ

ルビー~ガーネット色で甘口のタイプには、「ポートワイン(トウニーポート以外)」と「VDN(赤)」があります。「VDN(赤)」には、「バニュルス」や、「モーリー」などが含まれます。

「ポートワイン」と「VDN(赤)」の大きな違いは、アルコール度の違いだと思います。ポートワインのアルコール度数は通常19% abvである一方で、VDN(赤)は15-18%程度です。

また、「ポートワイン」には、酒精強化に使うアグアルデンテ特有のアルコール臭い香りがするという特徴があるのですが、熟成を重ねたワインだと少しその香りはわかりにくくなっているような気がします。

・ルビーポート/LBV/ヴィンテージポート

写真は左から、「ルビーポート」、「レイトボトルドヴィンテージポート(LBV)」、「ヴィンテージポート」の順です。

この3つの判別は難しいので個人的には自信がありませんが、果実の熟度と、熟成香で判別をするのが良いのではないかと思っています。

・VDN(赤)

外観では「ポートワイン」と「VDN(赤)」を判別するのはなかなか難しいと思います。

写真は比較的若いワインですが、酸化熟成を経るともっと茶色がかった色になり、色は薄くなるかもしれません。

【アンバー/ブラウン/トウニー 】のタイプ

「アンバー」、「ブラウン」、「トウニー」は比較をしてみると色の違いが分かりやすいのですが、1つだけ見ると意外にどの色に当てはまるのかがわかりにくい色合いです。

例えば、左が「アンバー」で右が「ブラウン」です(あくまでも個人的な評価ですが)。アンバーはブラウンよりは少し明るめの色です。

【アンバー/ブラウン/トウニー x 高い酸味】のタイプ

「アンバー/ブラウン/トウニー」の酒精強化ワインに出会ったら、まず私は「酸味」の強さを確認することにしています。

酸味が高い場合は、まずは「マデイラ」であることを予測します。反対に「シェリー」と「ポート」の酸味は低めです。

・マデイラ

マデイラの特徴はなんといっても、その高い酸味です。中には中程度のものもありますが、「ポート」や「シェリー」と比べると、基本的に酸味は高めです。

マデイラの色は基本的には茶系です。しかし、色の幅は広く、レモン色に近いものから濃いブラウンまで様々なものがあるようです。写真は全てマデイラですが、左から、「品種表示のないマデイラ」、「セルシアル」、「ヴェルデーリョ」です。ですので、色だけでマデイラであることの判別は難しいと思います。

マデイラは種類によって甘味の程度が異なり、辛口から甘口まで幅広い甘味を持っているのでこれだけでは決め手にはなりません。一般的に、セルシアル → ボアル → ヴェルデーリョ → マルヴァジア の順に甘味の強さが増します。

マデイラの香は酸化熟成に由来するカラメルやドライフルーツの香りですので、香りだけで酸化熟成を経た他の酒精強化ワイン(オロロソシェリーなど)と区別をすることも難しいと思います。

また、マデイラのアルコールの高さは、ポートやシェリーと同程度かやや低めなので、これも決め手にはなりません。

【アンバー/ブラウン/トウニー x 低い酸味】のタイプ

酸味が低めの部類には、「シェリー」と「ポート」が含まれます。

「シェリー」と「ポート」の大きな違いは、ポートは基本的に全て甘口ですが、シェリーは辛口から甘口まで幅広い甘味があるということです。

ですので、「アンバー/ブラウン/トウニー x 低い酸味」で「辛口」であれば、まずシェリーであることは間違いないと思います。

【アンバー/ブラウン/トウニー x 低い酸味 x 辛口】のタイプ

・アモンティリャード/オロロソ(シェリー)

よって、「茶色系 x 辛口 x 酸味低い」と思ったら、「アモンティリャード」か「オロロソ」の可能性が高いと思います。

アモンティリャードとオロロソを区別するための1つの方法は香りの違いだと思います。

アモンティリャードはフロール(産膜酵母)特有の「パン生地」、「アセトアルデヒド」、「ナッツ」など香りを持つことが特徴ですが、熟成中にフロールと接触することのないオロロソはこのような香りを持ちません。

反対に、オロロソはアモンティリャードに比べてより酸化熟成に由来するドライフルーツやカラメルのような香りが強いのが特徴です。

【アンバー/ブラウン/トウニー x 低い酸味 x 中甘口】のタイプ

「茶色系 x 中甘口 x 酸味低い」の分類には、「ペイルクリーム シェリー」と「ミディアム シェリー」が含まれます。

・ペイルクリーム/ミディアム(シェリー)

ペイルクリームはフロールとの熟成を経たワインに、RCGM(濃縮精留果汁)をブレンドすることで甘味を加えたシェリーです。

ミディアムはフロールとの熟成と、酸化熟成を経たワインに、PX(ペドロヒメネス)をブレンドすることで甘味を加えたシェリーです。

「ペイルクリーム」「ミディアム」ともに、必ずしも中甘口とは限らず、甘口の場合もあるようです。

私は両者ともに実際に味わったことはないのですが、製法から想像するに、ペイルクリームはフィノやマンサニーリャに近い香り(パン生地、アセトアルデヒド、ナッツ)と色合い(レモン色)、ミディアムはアモンティリャードに近い香り(パン生地、アセトアルデヒド、ナッツ + カラメル、熟成香)と色合い(アンバー)だと思います。

【アンバー/ブラウン/トウニー x 低い酸味 x 甘口】のタイプ

「茶色系 x 甘口 x 酸味低い」の分類には、「クリーム シェリー」と「トウニーポート」が含まれます。

写真は上が「クリーム シェリー」、左下が「若いトウニーポート」、右下が「熟成年数表記トウニーポート(20年)」です。

「クリーム シェリー」と「トウニーポート」は見た目と、香りである程度見分けることができると思います。

・クリーム(シェリー)

クリームは、酸化熟成を経たシェリー(オロロソ)にPXで甘味を加えたものなので、色は基本的にブラウンです。オロロソの原料であるパロミノもPXも白ブドウなので、基本的に赤み懸かった色は含まれません。

・トウニー ポート

トウニーポートは主に黒ブドウから造られており、ブラウンの中にも赤み懸かった色が含まれています。実際、トウニーポートは大きな分類では「レッドポート」に含まれています。

赤さは若いトウニーポートの方が、熟成年数表記トウニーポートよりも際立っています。これは、長期熟成によって赤い色素が失われたためだと考えられます。

トウニーポートにはもう1つ、独特なアグアルデンテの香りという特徴があります。アグアルデンテは、ポートの酒精強化に使う77%のアルコールです。熟成期間の短い「若いトウニーポート」ではこの香りは顕著ですが、熟成期間の長い「熟成年数表記トウニーポート」では酸化熟成の香りに隠れて少し香りがわかりにくくなっているような気がします。

【アンバー/ブラウン/トウニー x 超甘口】のタイプ

「茶色系 x 超甘口 」の分類には、「モスカテル(シェリー)」と「ラザグレン マスカット」が含まれます。

写真は左が「モスカテル(シェリー)」、右が「ラザグレン マスカット」です。

・モスカテル(シェリー)

モスカテルは「マスカット・オブ・アレキサンドリア」という品種から造られている天然甘口ワインです。色は濃い茶色で、マスカット系品種の華やかな花の香りと黒蜜のような濃縮された甘い香りがします。

甘さは多岐にわたるようですが、ねっとりとした質感と強い甘味を持ったものが多いようです。

・ラザグレン マスカット

ラザグレン マスカットは「ミュスカ・ア・プティ・グラン・ルージュ」という品種から造られる甘口の酒精強化ワインです。こちらも色は濃い茶色で、マスカット系品種の華やかな花の香りと黒蜜のような濃縮された甘い香りがします。

甘さは多岐にわたるようですが、こちらもねっとりとした質感と強い甘味を持ったものが多いようです。

この2つを比較してみましたが、両者ともにマスカット系の品種から非常に似た製法で作られるワインであるために、見分けるのは非常に難しいと思いました。

【黒に近いブラウン x 超甘口】のタイプ

・ペドロヒメネス(PX) シェリー

名前の通りペドロヒメネスという品種から造られる天然甘口ワインです。

色が非常に特徴的で、グラスの付け根が見えないくらい、かなり濃いブラウンです。

酸化熟成を経た甘口ワインであるため、香りはモスカテルやラザグレンマスカットに似た黒蜜のような香りであり、味はトロッとした質感に非常に強い甘味を持っています。